La Genesi del Capolavoro

In omaggio al venticinquesimo anniversario di The Joshua Tree, pubblichiamo tramite Rockol.it, un’appasionata introduzione di Riccardo Bertoncelli.

“Durante la lavorazione di The Unforgettable Fire avevamo sperimentato moltissimo. Avevamo fatto cose rivoluzionarie come Elvis Presley And America e 4th Of July.Così, quando ci trovammo ad avviare The Joshua Tree, sentimmo che forse le alternative non erano una cosa positiva, e decidemmo di lavorare entro i limiti. Pensammo: impressionistico; e d’altro canto più immediato, focalizzato, conciso”

The Edge ricorda così la genesi del quinto album U2, nei turbinosi giorni del 1986. E’ un felice tempo agitato per la band, una stagione di cambiamenti, suggestioni e anche soprattutto successo. The Unforgettable Fire ha proiettato gli U2 fuori da una cerchia di culto, nel mondo del grande businnes musicale: e il tour che ne è seguito, e le apparizzioni a eventi speciali come il “Live Aid”, il “Self Aid”, il “Conspiracy Of Hope”, hanno modellato l’idea di una band speciale, che sa comunicare lavorando con idee non banali, capace di nutrire non solo le orecchie della nuova generazione ma anche il cuore e testa -come Dylan, come i Beatles nei ’60. The Joshua Tree muove su questo filo teso: dev’essere un crack da classifica senza perdere la finezza dell’album prima, deve commuovere e convincere completando l’immaginabile scalata di Bono e compagni – lo Springsteen di Born In The Usa, nell’immaginario collettivo, ha lasciato vuoto il trono di “re del rock”.

Ci vogliono mesi per produrre il disco, ai Windmill Lane e agli STS di Dublinodopo alcune suggestive prove a Danesmote, in una grande villa alla periferia della capitale irlandese. Bono è in un turbine emotivo dopo i viaggi in Nicaragua, El Salvador, Etiopia, dove ha toccato con mano lo strazio del Terzo Mondo e delle ingiustizie sociali; nella sua testa quelle immagini si mescolano alle suggestioni della roots music che ha deciso di esplorare, e alle letture di Raymond Carver, Flanney O’Connor, Norman Mailer. The Edge è appena stato coinvolto in una colonna sonora, quella di The Captive, e con l’eccitazione di un bambino scopre nuovi mondi sonori; Micheal Brooke gli ha regalato un magico dispositivo, la infinite guitar, che consente di tenere indefinitivamente una nota sulle corde – sarà un segno forte del disco nuovo, e un marchio U2 che passerà alla storia. Clayton e Mullen seguono disciplinati i due leader, Brian Eno e Daniel Lanois ripetono il lavoro di accorta regia della volta prima. The Joshua Tree riesce davvero come voluto, “è Clayton che parla”, piena di energia e fondata sul vecchio rock and roll. In un certo senso era una specie di ritorno alle origini, sebbene le origini non fossero le nostre”.

L’inizio dell’album è da brividi, un trittico di portentosa energia ed eleganza: Where The Streets Have No Name, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, With Or without You. E’ come se la band volesse catturare subito il pubblico per essere poi libera di muoversi in libertà. E’ il quarto d’ora più forte e tipico degli U2 di sempre: il canto epico di Bono, i suoi testi passionali e solenni, con accenni biblici, l’onirico paesaggio disegnato dalla chitarra di The Edge e dall’eletrronica di Eno e Micheal Brooke. Se qualcuno ha ancora fiato dopo un simile inizio, Bullet The Blue Sky completa l’opera di tramortimento: due semplici accordi scatenano una tempesta perfetta, un ciclone dai confini lontani dalla Electric Ladyland.

Da Running To Stand Still l’album prende altre forme, si fa meno aggressivo, non così diretto. Bono canta della lotta per uscire dalla droga, della disoccupazione nella profonda provincia inglese, della commozione per la morte di un amico (Gregg Carroll, il roadie Maori degli U2 morto poco tempo prima in un incidente di moto) mentre la musica cambia colori, dal rilassato country folk di Trip Trough Your Wires alla tensione pop rock di In Good’s Country. Tanto l’inizio dell’album è affermativo e netto, quanto il finale è ambiguo, sfuggente: l’Exit ha toni sulfurei e Mothers Of The Disappeared, chiaro riferimento alle madri dei Deasaparecidos argentini, sceglie la strada della commossa elegia funebre.

The Joshua Tree in origine avrebbe dovuto chiamarsi The Two Americas o Desert Songs. Sul finire della lavorazione, però, Anton Corbijin portò gli U2 per un servizio fotografico al Joshua Tree Monumental Park e la band si innamorò di quell’umile pianta grassa e del suo nome così evocativo. “In quella terra desolata che è il deserto del Nevada,” ha scritto uno dei più acuti critici U2, Niall Stokes, “l’albero di Giosuè sopravvive come un osso spolpato, malgrado la sporca sabbia arida e le pietre in cui affonda le radici. Da qualche parte lì sotto c’è una fonte di vita. Da qualche parte c’è la speranza. La sfida è trovarla.”

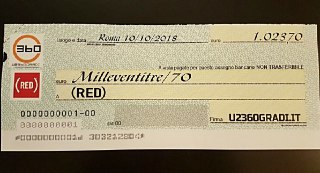

(Per celebrare il ventennale di questo storico disco la Island proponetre nuove versioni, partendo da un audio meticolosamente rimasterizzato dai nastri analogici originali. La prima edizione è singola, con gli stessi brani dell’originale 1987 e nulla più. La seconda è doppia, con un CD bonus in cui sono contenuti vari pezzi sparsi del periodo più sei inediti. Spesso in occasione del genere vengono pubblicate imbarazzanti quisquilie: non è questo il caso, vista la qualità di brani come Spanish Eyes, The Sweetest Thing, Silver And Gold – se il vinile all’epoca avesse concesso più spazio, The Joshua Tree sarebbe stato ancora migliore. E’ in commercio infine una “deluxe version” con il doppio CD più un ricco DVD. I contenuti sono un concerto, registrato all’Hippodrome di Parigi nel luglio 1987, un documentario di 40 minuti (Outside It’s America), un video “alternativo” di With Or Without You e uno inedito di Red Hill Mining Town, a firma di Neil Jordan).

Riccardo Bertoncelli

Fonte | ROCKOL.IT

Tags: Genesi, Riccardo Bertoncelli, The Joshua